佐藤慶一(専修大学ネットワーク情報学部教授・博士(政策・メディア)|3期生)

プロフィール

| 2001年 | 慶應義塾大学 環境情報学部 卒業 |

| 2006年 | 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科後期博士課程 修了 |

| 2006年 | 東京工業大学都市地震工学センター 都市地震工学研究推進研究員 |

| 2008年 | 東京大学 社会科学研究所 附属日本社会研究情報センター助教 |

| 2010年 | 東京大学 社会科学研究所 附属社会調査・データアーカイブ研究センター 准教授 |

| 2013年 | 専修大学 ネットワーク情報学部 准教授 |

| 2019年 | 専修大学 ネットワーク情報学部 教授 |

| 2021-22年 | ハーバード大学エドウィン・O・ライシャワー日本研究所 客員研究員 |

テニスを通じて得た挑戦する気持ち

私は1994年に普通部からSFC高等部へ進学しました。中学でテニスを始め、上級生や同級生のプレーに憧れて練習を重ねましたが、団体戦出場は叶わず、高校でどうしたら良いか悩んでいました。ちょうどSFC中・高等部が開校して少ししたタイミングでした。近くのテニスアカデミーに通えば上手になれるかもしれないと考えて進学を決めました。

平日は週に3〜4日、夕方から夜まで練習し、ランニングも欠かしませんでした。プロ選手を養成しようという環境で、周りとは実力差があり、悔しい思いをたくさんしましたが、新しい環境に挑戦できたことは何よりの財産です。高校3年時にはキャプテンを務め、塾高との団体戦にも出場できました。普通部で一番手だった友人とシングルスの試合をすることになり、負けてはしまいましたが、マッチポイントを握るところまで追い詰めることができたのは自信になりました。

情報の授業が入り口に

SFC高等部で印象に残っている授業は「情報」です。私は、S言語を使ったデータ分析の授業に惹かれました。今も教育や研究で使っている統計環境Rは、S言語の文法を取り入れて作られているので、高校時代に勉強したことが直接役立っていると言えるかもしれません。データをパソコンで処理することに面白さを感じ、情報学の魅力に引き込まれました。

大学1年生の春学期に「データ分析入門」という授業がありましたが、進んだ分析手法や可視化にワクワクしました。大学でも体育会でテニスを続けましたが、日吉と湘南台の電車の行き来の間にノートPCで分析作業をしたりレポートを書いたりしていたことを覚えています。夏休みには、練習の合間を縫って、SFCの先生たちによる『データ分析入門』という教科書の執筆にも関わらせていただきました。

建築デザインからのデータ分析やシミュレーションの道へ

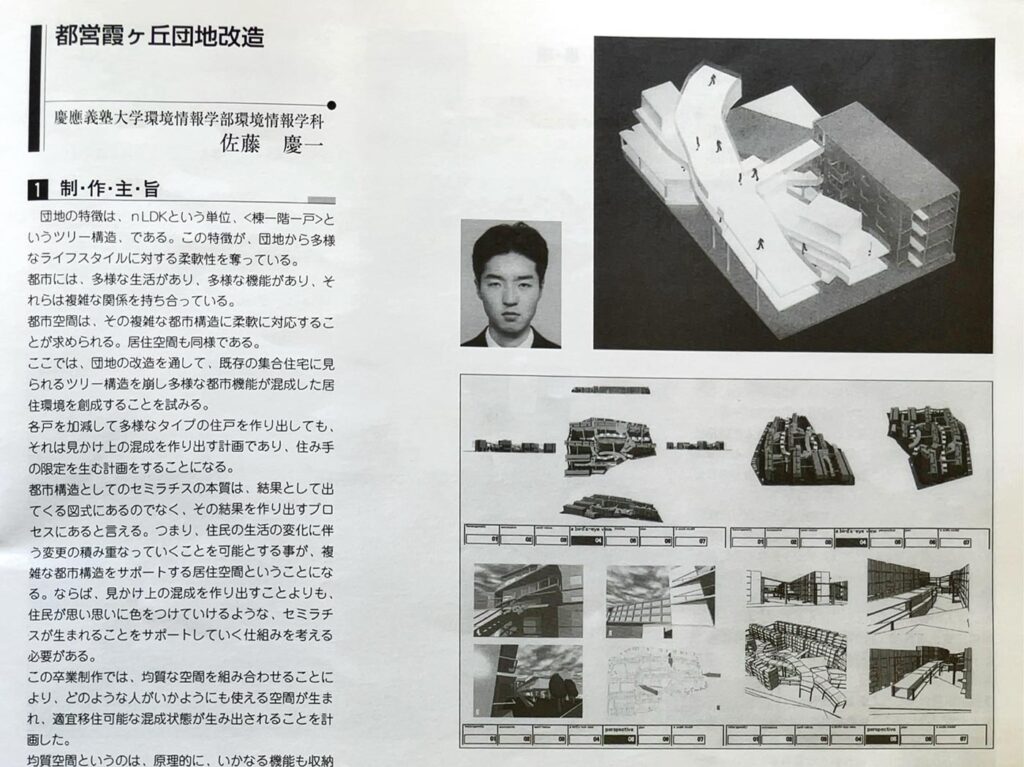

大学の頃は、建築デザインに関心を持っていました。幼い頃、親が家を建てた際に、建築家の方と打ち合わせをしたり、模型を見せてもらったりしたことが強く印象に残っていました。SFCに建築都市デザインコースが作られたことを知り、環境情報学部へ進学しました。在学中は建築デザインの研究会に所属し、設計事務所でのインターンも経験したり、卒業設計では学生設計優秀作品展に出展したりしました。

卒業が近づき、進路を迷っていたとき、防災を研究していた教授に相談すると、被災した人に向けた仮設住宅の話を教えてくれました。建築を通じて社会問題を研究してみたいとの思いで、大学院へ進学しました。データ分析やシミュレーションの研究に取り組み、論文執筆を重ねているうちに研究者の道へ進むことになりました。教授や研究室の先輩や後輩とは、毎週のミーティングでたくさんの話をさせていただきました。海外を含めて学会などでいろんな場所にご一緒することができました。「良い先生と仲間に恵まれた」ことが、自分を育ててくれたと思います。

情報学を活用した災害対応史を研究

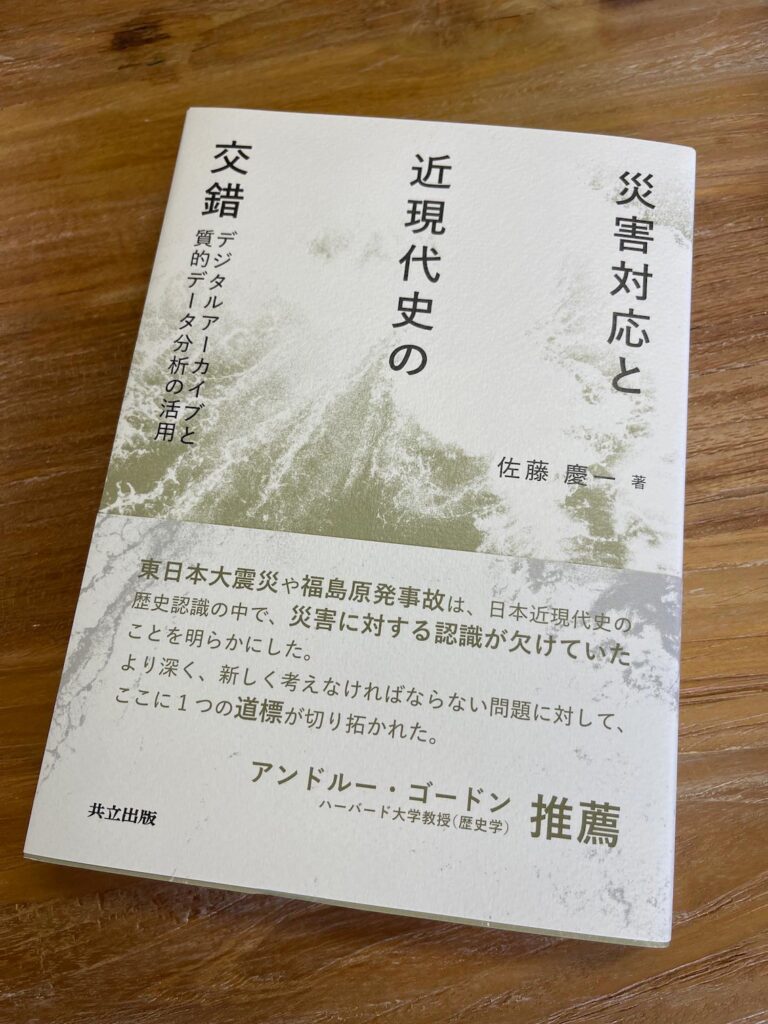

ここ数年は、災害対応の歴史に取り組んでいます。きっかけは、2021年からのハーバード大学での在外研究でした。日本近現代史が専門のアンドルー・ゴードン教授に「デジタルアーカイブを使い、災害対応の歴史を研究してみませんか」とお誘いを受けました。幼い頃は歴史好きだったことを思い出し、「新しい挑戦をしよう」とボストンへ向かいました。

私が取り組んだのは、災害そのものの記録を研究することではなく、災害への人間社会の対応と一般的な歴史のつながりを考えることでした。2024年に、その成果をまとめた『災害対応と近現代史の交錯』(共立出版)を出版しました。

副題は「デジタルアーカイブと質的データ分析の活用」です。膨大なデジタル情報をどう保存し、整理分析するかが歴史研究にも求められます。ハーバード大学の日本災害デジタルアーカイブには、東日本大震災に関するインターネット上の投稿や資料が記録されています。デジタル情報は時間とともに消えていってしまうものが多いですが、その中には将来貴重な史料となるものがあるかもしれません。

イタリアとの交流

本の最後で、「プロテチオーネ・シビーレ」というイタリアの防災の考え方を紹介しました。本を読んでくれた先輩研究者から「イタリアの防災をもっと調べてみては」と助言をいただき、以後、ローマやナポリ、シチリア、ベネチアなどを訪れています。各地を訪ねると、興味深いお話を聞いたり資料を探したりすることができますし、美しい自然、魅力的な街並み、美味しい料理なども楽しいです。いつかイタリアの災害対応史を一冊の本にまとめたいと考えています。

活動の形はいろいろですが、「新しいことに挑戦し、コツコツ続けて形にしていく」という姿勢は変わりません。その原点には、学生時代の経験があると感じています。